中国特稿:重回“基建狂魔”?百亿投资搞“以工代赈”,恐扩大地方财政黑洞

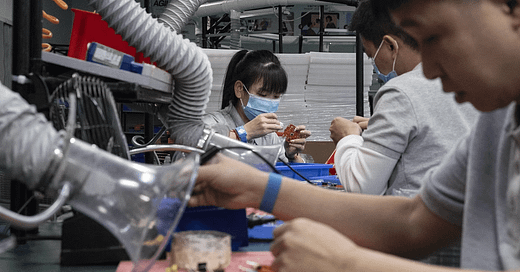

此轮“以工代赈”的涵盖行业多以“人工用量大、材料成本低、机械使用少的村道巷道硬化、乡村生产道路改造、小型排灌沟渠疏浚、生态护坡护坝等劳动密集型工程。

近期,中国大陆发改委发布通知称“新增下达100亿元中央预算内投资,开展以工代赈加力扩围促进重点群体就业增收行动,支持26个省(区、市)和新疆生产建设兵团实施1975个项目,预计发放劳务报酬45.9亿元,助力31万名重点群体稳就业促增收”。

上述消息发布后引发中国土木行业的强烈关注,分析指此轮百亿“以工代赈”将会给部分土木行业的材料供应商带来一定经济效益,但从长远看似乎很难快速打破现有的就业市场活跃的情况。

所谓“以工代赈”就是指,政府投资建设基础设施工程,受赈济者参加工程建设获得劳务报酬,以此取代直接赈济的一项扶持政策。

1984年中国曾启动“以工代赈”政策,2005年发布了《国家以工代赈管理办法》,将“以工代赈”作为一项农村扶贫政策。

在上个世纪90年代的中国东南沿海省份曾为了加快特区建设和新区建设,多以当地政府为牵头招募数十万名参与救济家庭的成员,通过体力获得一定的劳动报酬。

中美各有“以工代赈”学者称弥补经济增长不足的动力

而中共高层推出此种措施前,曾参照了时任美国总统罗斯福推出的“罗斯福新政”中,美国“以工代赈”的做法。但是一些海外中国学者认为,美国与中国完全处于两种不同的情势下,虽然都叫“以工代赈”美国的福利制度要比中国社会的覆盖面较广。

如果按照以参与赈济的家庭医疗保险和每月最低生活保障来估算,每月至少足够一小部分社保开支,但是对于现在虽然是中央财政下达的投资资金,后期会否成为地方政府在借“以工代赈”为由开始填补因前期地方政府投入资金无法收回的漏洞,则成为关注重点。

澳洲中国政经学者司令在受访时认为“这是变相创造就业机会,弥补实体经济发展后劲不足导致的失业率上升问题”。

此前,中国政府还发布了针对稳定就业的政策补贴,文件称“中小微企业失业保险稳岗返还比例由60%最高提至不超过90%;大型企业返还比例由不超过30%最高提至不超过50%;对重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体就业并按规定为其缴纳有关费用的,按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴。”

中国政府的文件还称“鼓励技工院校招收相关失业人员,适当放宽招生年龄限制,帮助提升职业技能”。这与目前中国各地开展的青年人群“夜校”技能提升有很大的关联。

由于进入夏季,中国一些地方人社局与群众文化馆组织开展免费的技能培训,涵盖咖啡师、插画师、茶艺师和一些手工活制作,所参与者的费用全部由地方政府买单。

上述出台的“稳岗返还”政策与中国经历三年新冠大流行期间的政策一样,都属于刺激短期内经济发展的手段。

澳洲中国政经学者司令还表示,“以工代赈”属于政府创造就业的模式,这种只能管短期,对于中国就业市场长期发展还是不利,最好的办法还是出台企业发展和扩容引致的就业政策。

以劳动密集型产业为主,要重回“基建狂魔”时代?

此轮“以工代赈”的涵盖行业多以“人工用量大、材料成本低、机械使用少的村道巷道硬化、乡村生产道路改造、小型排灌沟渠疏浚、生态护坡护坝等劳动密集型工程。”上述这些工程也是目前,中共高层叫停各地大规模基础设施投资建设后,少有保留的一部分工程项目。

同时,对于这些“以工代赈”项目,北京官媒《新京报》称:鼓励“村民自建”“乡建公司承建”等灵活发包方式,创新“乡镇政府+村级合作社(村民项目理事会、乡建公司)+群众”的劳务组织模式。这种模式则没有像其他中国大规模搞投资建设时严格按照“公开招标”的原则进行。

同时,按照中国政府在今年两会上提出的“推动城乡一体化发展”工作的要求,此轮“以工代赈”也属于打通“城乡基础设施最后一公里”政策的内容之一。

根据一些此前开展此种模式的工程产生的效果看,对于相关招标后资金能否进行有效监管、工程设施的质量能否达标都是一种疑虑。

加强社会维稳,管控失业人员

在中国官媒和一些内部政府文件中,针对“以工代赈”人员的实施群体,多以“脱贫人口及防返贫致贫监测对象、返乡农民工、其他农村劳动力”。而中国官方发布的统计数据显示,5月全国城镇调查失业率、本地户籍劳动力调查失业率、外来户籍劳动力调查失业率均为5.0%,其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。

这部分人员被认为是社会不稳定因素之一,同时希望通过增强技能给这些失业人员增加赚钱的渠道。

一直以来中国不断采取各种手段和政策来减少失业人数的快速增长,尤其是从三年新冠大流行结束后,如何破局中国经济发展更重要的是考验相关政策落地实施